Penyusutan anggaran transfer ke daerah (TKD) tidaklah semata-mata berdampak kepada kapasitas fiskal daerah, tetapi bahkan dapat menjadi indikasi gejala arus balik desentralisasi (decentralization reversal) atau ringkasnya adalah resentralisasi. Salah satu definisi resentralisasi adalah perubahan dalam pendistribusian kembali kekuasaan pengambilan keputusan, baik secara formal maupun informal, yang menguntungkan otoritas nasional dan merugikan otoritas subnasional yang sebelumnya telah diberi wewenang (Jörg Baudner 2025).

Secara eksplisit disebutkan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahwa dana TKD tersebut dialihkan ke belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga (Tempo.co, 19/8/2025). Bila tahun ini TKD sebesar Rp 919 triliun, namun tahun depan terpangkas menjadi tinggal Rp 650 triliun, atau anjlok sekitar 29,3% yang diketahui penurunan terbesar sejak desentralisasi fiskal dilakukan dua dekade lalu, di luar krisis Covid-19. Selain itu, yang sudah terpangkas ini pun dipertegas ada dalam kerangka sinergi dengan pemerintah pusat. Ini mengindikasikan bahwa kekuasaan pusat makin menguat, sementara daerah seperti harus mencari jalannya sendiri untuk mengatasi anggaran yang menciut, termasuk salah satu yang utama adalah menaikkan PBB-P2.

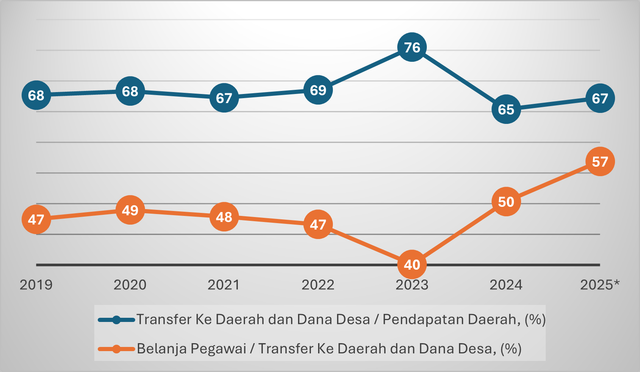

Gambar 1. TKD per Pendapatan Daerah dan Belanja Pegawai per TKD (%)

Dalam beberapa tahun terakhir, seperti dapat dilihat dari data di situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, TKD (termasuk Dana Desa) masih di kisaran 60-70% dari total Pendapatan Daerah (Gambar 1). Persentase yang sering dianggap ideal sebagai penanda kemandirian daerah setidaknya adalah 50% pendapatan daerah berasal dari daerah sendiri. Ini sama halnya bahwa satu daerah baru bisa disebut memiliki kapasitas fiskal yang kuat bila memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dari penerimaan TKD. Itulah sebabnya, sejauh ini belum ada perkembangan yang berarti dalam hal kemandirian fiskal daerah. Dengan indikator ini maka dapat dikatakan bahwa desentralisasi belum bergerak maju. Lebih jauh, seperti di Gambar 1, TKD itu sendiri setara dengan 40-60% belanja pegawai yang masuk dalam belanja rutin. Bila kemudian TKD makin dipangkas, sudah tentu rasio ini makin membesar yang menandakan bahwa anggaran daerah makin tercekik karena sebagian besar hanya untuk memenuhi belanja rutin.

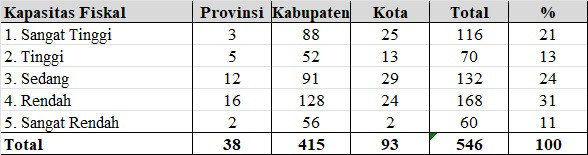

Tabel 1. Kategori Kapasitas Fiskal Daerah

Peta kapasitas fiskal daerah tahun 2024 yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 65/2024, juga menunjukkan masih banyak daerah dalam kategori kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah yakni mencapai 42%, sedangkan yang di atas kapasitas sedang sebanyak 34% dari keseluruhan daerah (Tabel 1). Dengan kata lain, akan makin banyak daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang kesulitan fiskal, bila TKD terus dipotong.

Arus balik desentralisasi

Gejala arus balik ini agaknya tidaklah muncul seketika. Blane Lewis (2023) menyebutkan bahwa undang-undang yang baru mengenai desentralisasi fiskal, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), memiliki tujuan implisit dari undang-undang tersebut adalah untuk memfasilitasi lebih banyak kendali pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dengan undang-undang yang diterapkan mulai 2023 tersebut, pusat makin kuat mengendalikan daerah melalui sejumlah alat keuangan publik standar, dengan penekanan khusus terhadap insentif kinerja, peruntukan penerimaan, dan mandat anggaran. Lewis juga menambahkan catatan bahwa regulasi ini tidak dan tidak mampu menyasar masalah utama desentralisasi, seperti korupsi dan patron politis.

Dalam hal PAD, undang-undang baru tersebut juga telah membuka peluang kenaikan PBB-P2, karena tarif pajaknya naik dari 0,03% menjadi 0,05%. Maka tidak heran kini warga di banyak daerah menjerit ketika tagihan PBB naik signifikan. Kemendagri sendiri menyebutkan bahwa ada 104 daerah yang menaikkan PBB, di mana 20 daerah menaikkannya di atas 100% (Tempo.co, 20/8/2025). Bahkan di Kabupaten Badung, PBB-P2 naik hingga 3.500%. Sebagai gambaran, Kabupaten Badung berdasarkan peta kapasitas fiskal 2024 termasuk dalam kategori sangat baik, sedangkan Kabupaten Pati ada dalam kelompok kapasitas rendah. Sekilas, hal ini juga menunjukkan beragamnya respon daerah terhadap peluang menaikkan PBB-P2.

Kini, daerah-daerah, terutama yang sudah terlanjur menaikkan tarif PBB-P2 dihimbau oleh Kemendagri untuk meninjau ulang keputusannya. Meninjau ulang berarti ada kemungkinan tarif PBB-P2 tersebut tetap naik, hanya saja tarifnya mengecil dan membuka juga peluang jenis-jenis pajak lainnya yang naik sebagai pengganjalnya. Dalam situasi ekonomi yang bagus, kenaikan pajak semacam ini boleh jadi tidak sampai menimbulkan kegaduhan. Namun ketika ekonomi “sedang tidak baik-baik saja”, kenaikan kecil pun langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai tambahan beban. Dalam situasi ekonomi saat ini tentulah akan sulit bagi daerah untuk seketika mendapatkan substitusi TKD yang dipangkas. Ini berarti secara relatif ketergantungan daerah kepada pusat bakal makin terasa. Hal ini dapat makin menguatkan gejala decentralization reversal.

Populisme sebagai penguat arus balik

Undang-undang Nomor 1/2022, berikut saat pemberlakuannya, terjadi di masa pemerintahan Jokowi, namun argumen efisiensi anggaran demi program-program populis sangat kental di era Prabowo, kendati tidak berarti kebijakan populis tidak ada di masa sebelumnya. Yang terbaca, RAPBN 2026 menguatkan upaya mewujudkan program-program populis Pemerintahan Prabowo. Program-program yang utama yakni makan bergizi gratis, koperasi merah putih, pembangunan tiga juta rumah, rehabilitasi sekolah, juga urusan ketahanan energi dan pangan. Maka tidak aneh alokasi dana untuk program-program tersebut melonjak tajam, dengan membawa tumbal, antara lain, pemangkasan TKD.

Bila pemerintah mampu menaikkan penerimaan negara, tentu tidak perlu memotong TKD untuk menjalankan program-program populis yang sudah dijanjikan sejak saat kampanye pilpres, pun program-program standar lainnya. Ketika pilihannya adalah menekan TKD, dan di tahun 2026 akan dipangkas sampai lebih dari 29%, ini seakan memberikan petunjuk bahwa jangan-jangan pemerintah pun ragu dengan ambisinya untuk mencapai kenaikan pendapatan di tahun 2026. Dalam RAPBN 2026, target pendapatan adalah Rp 3.147 triliun, atau naik 11% dari outlook 2025. Keraguan ini boleh jadi tampak logis ketika asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4% pun banyak dinilai sangat ambisius. Dengan kata lain, pengeprasan TKD adalah demi memastikan jalannya program-program populis, di tengah keraguan kemampuan pemerintah untuk memacu penerimaan. Di sinilah lantas populisme dapat ditempatkan sebagai salah satu penjelas lain penting dari gejala arus balik desentralisasi.

Secara umum, negara yang sudah menerapkan desentralisasi tidaklah selalu tetap terdesentralisasi. Frits Bos (2012) misalnya menunjukkan turun-naiknya status desentralisasi negeri Belanda secara signifikan dalam kurun waktu empat abad. Salah satu kesimpulan Bos adalah bahwa alasan utama perubahan dalam pengaturan desentralisasi fiskal adalah memburuknya kondisi ekonomi dan politik. Namun demikian, dalam konteks Belanda, kondisi yang buruk di level daerahlah yang mendorong pemerintah pusat mengambil peran lebih besar sehingga terjadi proses resentralisasi. Sebagai contoh, hal ini terjadi sekitar tahun 2009, yaitu keuangan pemerintah daerah di Belanda menciut akibat krisis ekonomi dan penurunan drastis dalam pemberian izin tanah untuk pembangunan perumahan.

Secara lebih luas, terdapat sejumlah alasan di balik resentralisasi (Canavire-Bacarreza, Evia Salas, dan Martinez-Vazquez 2024). Pertama, resentralisasi dapat terjadi karena adanya urgensi untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan penting dalam perumusan desentralisasi, dengan contoh Cina di awal 1990-an. Kedua, guncangan eksogen terhadap sistem hubungan antar pemerintah, seperti saat ditemukannya cadangan minyak yang baru. Ketiga, krisis sebagai pemicu resentralisasi, seperti yang pernah terjadi di Belanda seperti sudah diungkapkan oleh Bos di atas. Di sejumlah negara Amerika Latin yang mengalami masa rezim populis, kebijakan fiskal juga lebih mendominasi ketimbang kebijakan moneter di mana bank sentral diposisikan sebagai sumber penting pembiayaaan pengeluaran pemerintah (Edward 2019). Selain itu, terjadi sentralisasi yang kuat atas otoritas fiskal, yang melemahkan otonomi daerah.

Dengan demikian, berdasarkan apa yang terjadi pernah terjadi di negara lain, maka bukan tidak mungkin bahwa corak populis pemerintahan sekarang, di tengah kondisi ekonomi yang tidak sangat prima, dapat menguatkan gejala arus balik desentralisasi. Bila pemerintah daerah tidak mampu mencari substitusi TKD yang dipangkas, maka anggaran daerah pun dapat ikut melorot, dengan implikasi porsi TKD dalam penerimaan daerah menjadi tetap dominan. Yang membedakan hanyalah “nuansa” ketergantungan daerah terhadap pusat dapat menjadi lebih kuat karena kebutuhan akan TKD itu akan sangat dirasakan di saat kantong-kantong keuangan daerah begitu kering.

Catatan

Dalam situasi ekonomi yang tidak cukup sehat, upaya bertahan ataupun maju sebetulnya bukan hanya urusan pusat, tetapi juga daerah. Tentu hal ini hanya akan mungkin memberikan manfaat bila persoalan korupsi dan patronase politik juga dikepras. Namun karena yang terjadi justru adalah pemangkasan transfer ke daerah secara signifikan, sementara daerah tidak mudah untuk mengais sumber-sumber penerimaan alternatif di daerah di tengah situasi ekonomi yang belum betul-betul pulih, maka yang harus diwaspadai adalah gejala terjadinya arus balik desentralisasi. Dan, gejala ini dapat makin menguat karena yang menonjol dari pemerintah pusat adalah program-program populis berbiaya tinggi, di tengah seretnya penerimaan negara.

Perlu digarisbawahi bahwa gejala arus balik desentralisasi tersebut, tidak bisa dipandang sekadar sebagai konsekuensi teknis dari pemangkasan TKD, melainkan sebagai gejala politik-ekonomi yang lebih luas di mana interaksi antara krisis ekonomi, desain kelembagaan, dan populisme saling memperkuat. Belajar dari pengalaman negara lain, resentralisasi sering kali lahir dari kondisi ekonomi yang memburuk maupun kebutuhan politik jangka pendek pemerintah pusat. Di sinilah dibutuhkan sikap yang bijak untuk konsisten menempatkan desentralisasi tidak sekadar menjadi jargon formal, melainkan tetap berfungsi sebagai sarana memperkuat demokrasi lokal, kemandirian fiskal, serta kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Aloysius Gunadi Brata

Tulisan ini terbit di https://kumparan.com/aloysius-gunadi-brata/kebijakan-publik-yang-tidak-memerdekakan-25gMIfPic2i/full

Editor: Angelina Komala