Ilustrasi diskoneksi investasi dan penyerapan tenaga kerja. Generated with ChatGPT.

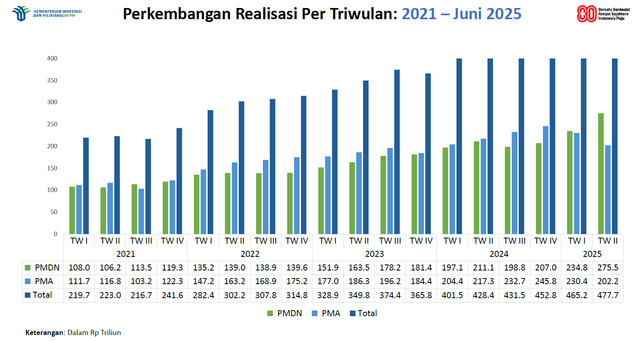

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi kini semakin kecil. Hal ini diduga karena investor masuk ke aktivitas berteknologi mutakhir demi memacu produktivitas dan efisiensi. Padahal, realisasi investasi dua kuartal pertama 2025 lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bahkan, berdasarkan grafik berikut, realisasi investasi secara ajeg cenderung meningkat.

Sumber: Kemeninveshil/BKPM.

Namun, dari sisi biaya penyediaan lapangan kerja, justru meningkat. Di Semester 1/2025, setiap satu tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta, sedangkan di periode yang sama tahun 2025, setiap satu orang tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi lebih sedikit yakni sekitar Rp677 juta.

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, gejala ini tentu tidak menggembirakan karena bisa mengulang ke situasi mahalnya ongkos penyerapan tenaga kerja. Pertanyaan pentingnya: Apakah memang ada indikasi kandungan teknologi dalam investasi belakangan ini semakin tinggi, sehingga berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja? Mengapa sampai muncul gejala diskoneksi antara investasi dan penyerapan tenaga kerja?

Akibat Hilirisasi?

Berdasarkan data realisasi investasi (PMA dan PMDN) Semester 1 tahun 2025, tiga besar subsektor realisasi adalah (1) Industri Logam Dasar, Barang Logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp134,4 triliun, (2) Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 110,7 triliun), dan (3) Pertambangan (Rp 102,2 triliun). Kontribusi ketiganya mencapai 36,8% dari total realisasi investasi. Pertambangan umumnya capital intensive seperti penggunaan alat-alat berat dan besar sebagai bagian dari mekanisasi, sehingga efeknya ke penyediaan lapangan kerja relatif kecil.

Ilustrasi Investasi. Foto: Shutterstock

Adapun (1) Industri Logam Dasar, Barang Logam, bukan mesin dan peralatannya juga cenderung ke penggunaan teknologi medium sampai yang canggih, terutama kalau melibatkan aktivitas otomasi, sehingga terbatas juga efek positifnya ke penyerapan tenaga kerja, sedangkan (2) Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi lebih berciri intensif teknologi dan modal, seperti infrastruktur digital dan digitalisasi logistik dengan implikasi lumayan menekan kebutuhan tenaga kerja manual.

Dari sisi asal investasi, ketiga subsektor di atas dominan baik di PMA maupun PMDN. Kontribusi Industri Logam Dasar, Barang Logam, bukan mesin dan peralatannya serta Pertambangan mencapai 35,9% PMA di Semester 1/2025. Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi serta Pertambangan menyumbang 28,8% PMDN. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemain utama dalam investasi di subsektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, bukan mesin dan peralatannya adalah PMA, sedangkan di pertambangan baik PMA maupun PMDN mempunyai andil yang relatif sama.

Bila ditelusuri sampai pada realisasi investasi bidang hilirisasi—yang kontribusinya mencapai 29,8% dari total realisasi investasi Semester 1/2025—semakin jelas bahwa mineral serta minyak dan gas bumi memiliki posisi yang dominan. Lebih dari 75% realisasi investasi bidang hilirisasi berada di mineral serta minyak dan gas bumi.

Ilustrasi pertambangan migas Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Secara umum diketahui bahwa pertambangan dan penggalian memang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Dalam statistik lapangan kerja, kontribusinya tidak sampai 2%.

Jadi, yang lebih mungkin adalah penggunaan teknologi mutakhir oleh investor sebagai konsekuensi dari pilihan bidang investasinya, bukan sebaliknya. Chambell dkk (2024), misalnya, menyebutkan bahwa teknologi kian menjadi komponen utama dari strategi bisnis sektor pertambangan dan logam demi memenuhi permintaan pasar dan memperbaiki efisiensi.

Dengan demikian, hilirisasi yang lebih condong pada bidang seperti mineral inilah yang juga berkontribusi melemahkan kemampuan investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Oleh sebab itu, bila memang hilirisasi diyakini bisa menghasilkan banyak lapangan kerja—diperkirakan mampu untuk 3.016.179 orang hingga tahun 2040—harusnya diarahkan ke sektor-sektor yang lebih bersifat padat karya, terutama untuk menekan besarnya pekerja di sektor informal.

Di bidang perikanan dan kelautan, misalnya, masih kecil realisasi investasinya. Bidang ini dapat dikatakan kombinasi padat modal dan padat karya karena butuh teknologi dan infrastruktur berbiaya besar, tetapi bersamaan juga membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari penangkapan sampai pengolahan ikan.

Ilustrasi tenaga kerja asing (TKA). Foto: Ditjen Imigrasi

Deindustrialisasi yang Berlanjut

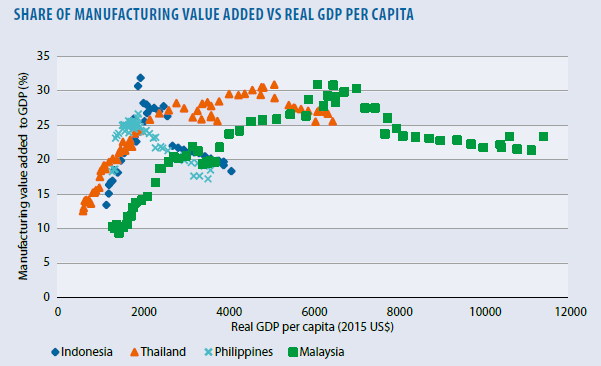

Rasio penyerapan tenaga kerja yang rendah tersebut secara tidak langsung juga memberikan indikasi bahwa persoalan deindustrialiasi prematur masih terus menggantung. Padahal, sektor manufakturlah yang sejatinya lebih memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, bukan di pertambangan.

Inilah sebabnya muncul penilaian bahwa program hilirisasi yang dilakukan di sini tidak disertai dengan upaya seimbang untuk membenahi industri manufaktur. Kendati pun demikian, ada bagian dari hilirisasi yang sudah menjangkau ke industri pengolahan, tetapi capaiannya masih belum memadai untuk menahan berlanjutnya industrialisasi prematur.

Persoalan deindustrialisasi prematur ini sangat serius karena telah berlangsung lama, lebih dari satu dekade. Bila pada 2014 kontribusi industri pengolahan dalam terhadap PDB masih di atas 21%, kini di awal 2025 menyusut ke 19-an% setelah merosot hingga di bawah 19% di 2023. Menurut Asian Productivity Organization (APO), puncak andil sektor manufaktur dalam PDB Indonesia terjadi pada 1978–79 dengan kontribusi sekitar 32% dan setelah itu menurun tanpa pernah menunjukkan proses pemulihan.

Sumber: APO (2024), hal. 192.

Memang, banyak faktor yang menjadi sebab terjadinya deindustrialiasi prematur dan bukan hanya Indonesia yang mengalaminya. Laporan APO juga menunjukkan bahwa ketiadaan industri manufaktur secara memadai berpotensi untuk memengaruhi daya saing jangka panjang ekonomi, sedangkan sektor jasa dan perdagangan tidak dapat diharapkan untuk kepentingan jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja, lantaran efek keterkaitan hulu-hilirnya yang terbatas. Di sektor inilah, terdapat berjubel pekerja informal dengan upah yang tidak layak.

Dengan demikian, gejala menguatnya diskoneksi antara realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja tersebut perlu pula dilihat sebagai implikasi dari hilirisasi yang mungkin kebablasan karena menepikan bidang-bidang yang lebih bersifat padat karya dan kurangnya perhatian atas terjadinya deindustrialisasi yang terlampau dini.

Penulis: Aloysius Gunadi Brata

Tulisan ini terbit di https://kumparan.com/aloysius-gunadi-brata/investasi-naik-kerja-seret-krisis-diskoneksi-di-tengah-hilirisasi-25zlm9TA0mL/full

Editor: Angelina Komala